Mi mamá y yo

|

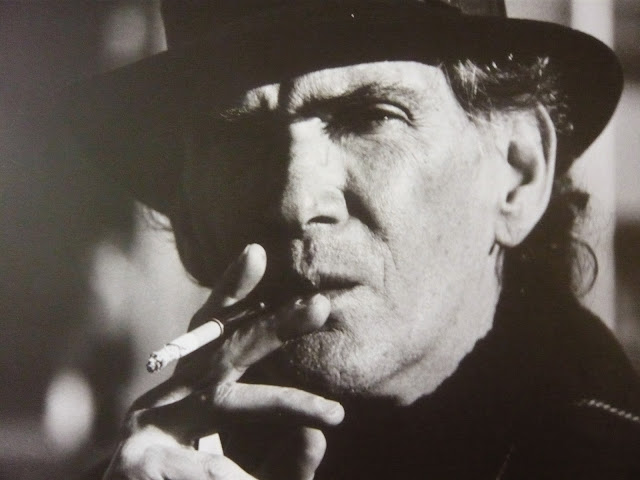

| Tomada de: https://www.reporterosasociados.com.co/2015/01/el-poeta-eduardo-escobar-soy-un-santo-libidinoso/ |

Mamá tenía los ojos indefinibles. Y se llamaba Elisa. Fue una mujer admirable para todos los que la conocieron. Inspiraba cariño y respeto. Pero por alguna razón a mí mamá no me simpatizaba. Ese fue el secreto sombrío que marcó mi infancia con mis rarezas. Mamá me enseñó a leer, a rezar, la primera canción. Y, sin embargo, mamá no me gustaba. Una vez, me acuerdo, mientras amamantaba a uno de mis hermanos, mamá hacía niños con asombrosa facilidad, como una fastidiosa costumbre, el cobertor de dulceabrigo resbaló de sus hombros. Y vi sus tetas como dos lunas azules. Y el volcán del pezón chorreaba en la boca de morcilla reventada de mi nuevo hermanito.

Mamá debió sentir vergüenza. Porque se cubrió aprisa. Eso me molestaba de mamá. Sobre todo.

El puritanismo, el miedo de la desnudez, la incansable inquietud por la vida sexual de sus hijos, el espionaje que ejercía sobre nosotros en el baño, la cama, la comunidad. Claro. Mamá debió ser una mujer maravillosa. Como decían todos. Y, sin embargo, a mí me molestaba.

Sus rabietas de juventud rayanas en la histeria cuando pedía rayos al cielo y a la tierra que se la tragara. Debidas tal vez a la incuria de mi padre, tan conservador y católico. A tu papá todo le gustaba rapidito. Me dijo una vez mamá. Y la manera de toser que nos imponía cuando estaba disgustada. Y los suspiros de sus resignaciones. Y esa manía de parir muchachitos, muchachitos y muchachitos.

Sí. Debí admirar a mamá como hacen casi todos en este mundo. Pero algo me impidió quererla por completo, como quizás lo merecía.

Ah. Y esa odiosa obsesión de mamá por el dinero. Era imposible sisar con ella. Llevaba las cuentas con una claridad perturbadora. Aunque había recibido una educación precaria, mamá contaba el menor centavo en aquellos tiempos de las monedas de centavo.

Pero había algo más repelente en la personalidad de mamá: el maldito sentido común que esgrimía para hacernos entender este mundo. Mamá tenía algo de matrona judía. Pero le molestaba que se lo recordara. Es sospechoso de cualquier manera, en una mujer natural de Salgar llamada Elisa, aunque fuera la hermana menor de seis, o siete, o fueron ocho monjas, que cuando papá se precipitaba en sus crisis periódicas (cuando mamá se largó un tiempo del lado de mi insufrible padre con su reguero de hijos hizo lo propio), a mamá tan solo se le ocurría abrir una panadería para sobrevivir por su cuenta. Y a veces mezclaba el pan con las telas y la venta de botones por docenas. Cómo no. Debí querer a mamá, eficiente y rígida. Con esa fe en el trabajo y la certeza de que había que conservar el crédito ante todo.

Y, sin embargo, yo no me tragaba a mamá. Sí, debía respetarla, como hacían todos. Y la admiraba. Y sobre todo por haber sido capaz de aguantar la melancolía galopante de mi padre y sus caprichos de monarca. Y los demonios de poeta maldito del mayor de sus hijos varones, es decir, de mi adolescencia peliaguada que la avergonzaron tanto.

Mamá a veces tomaba decisiones heroicas. Papá sufrió una crisis nerviosa a causa del exceso de trabajo. En la cura en una clínica de aprendices borrachos le partieron la espina dorsal en siete pedazos iguales durante una sesión de choques de insulina, aquellos tiempos bárbaros de la siquiatría antioqueña. Entonces, mamá se largó a Bogotá con lo que salvó de los abogados de la magra indemnización, alquiló un apartamento de primer piso en la avenida Uruguay, calle treintaidós, compró el instrumental de segunda de un salón de belleza que ofrecían en un aviso clasificado. Y abrió su flamante Salón de Belleza Miami. Aún persisten en la fachada del edificio bogotano los chazos del aviso luminoso de neón, en letras manuscritas azules y una palmerita borracha cabecea en mi recuerdo. Padre no puede moverse. Vestido de yeso. Mientras mamá, después de un aprendizaje superficial en el establecimiento de una prima suya, trata de sacar adelante al marido inerte y la media docena de hijos en que había gastado su juventud. El salón de belleza Miami atrajo a una clientela inesperada para mi cristiana mamá. Una pareja de gemelas españolas de ojos uva que hablaban hasta por los codos, pero al mismo tiempo, y traían al aire las cuatro tetas cobrizas. Y un grupo de judías maduras, severas, de día fijo, con extrañas modulaciones del habla. Mamá reconocía en ellas una singularidad espantosa. Pero por la reverencia que le inspiraba el dinero, y abrumada por la necesidad que dicen los que saben que tiene cara de perro, mamá las remodelaba lo mejor que sabía. Sin intimar con ellas.

Debió ser una lección de vida para mamá el verse obligada a derivar el sustento para la desgracia de familia que conformábamos de una colonia de polacas sin salvación posible, pues negaban la divinidad de Jesucristo y la infalibilidad del Papa. Mamá empegotaba las paganas con sus mixturas. Las sepultaba en pomadas. Y les pintaba las uñas. Sin hacerles reproches. Reprimiendo el espíritu inquisitorial. Dios la haya perdonado si es verdad. Él sabe que mamá debía alimentar media docena de mocosos, un marido en pedazos y la rozagante sirvienta boyacense de días llamada Aurora, que comía como una estrella enana.

Un tiempo se rumoró en la familia que mientras mamá le agarraba la maña al oficio realizó un verdadero holocausto en esas mujeres orientales incapaces de pronunciar la erre y de aceptar la virginidad de María. Y que electrocutó una con un rizador asesino en corto circuito.

Mamá tuvo el alma plagada de fantasmas desde la infancia, de historias de diablos y resucitados. Era observante, no rezandera. Guardaba las vigilias. Hacía los mil jesuses de mayo. Y estaba convencida de un montón de barbaridades. La vecina del apartamento contiguo a veces cruzaba en cueros detrás de los tules impertinentes de las ventanas. Recibía visitas vespertinas de un bohemio, boina, lazo, chivera. Y mamá aseguraba que era protestante. Mamá creía que las protestantes no llevaban calzones en la casa. Y que les ponían los cuernos a los maridos con artistas.

Cuando enterró a mi padre mamá floreció. Como si dijera: Adoré a mi marido, pero ahora que está enterrado es mi momento de vivir. Se embellecía lo mejor que alcanzaba contra la edad que comenzaba a agobiarla, y contra la hinchazón de la cortisona que le ayudaba a disminuir los tormentos de la artritis. Cuando enfermó su médico la abandonó en la catástrofe de la peritonitis. Ella confiaba en Lederman como un enviado divino. Y le pareció otra muestra de la sabiduría profesional del joven judío.

En plena convalecencia de mamá, alguien puso a la vuelta del apartamento una bomba para matar a Pablo Escobar, un indeseable vecino. Entonces mamá sufrió el infarto que se la habría de llevar, como se dice. Para completarle el susto, cuando la llevaban a cirugía en el matadero de la clínica Soma en Medellín, la camilla se desbarató entrando en el ascensor de urgencias. Y adiós, mamá

En el entierro, alguien preguntó si queríamos música en su homenaje. Recuerdo. Yo pensé en Cherubini. Faure. Mozart. En cambio un grupo de mulatas vestidas de negro se puso a cantar unos pasillos antioqueños de madre, que me descompusieron. Mientras bajaban a mamá entre pasillos, violines y contraltos, hacia el agujero donde hoy vive, me conmovió la cara de niña inconforme que llevaba. Y reventé en llanto. Un llanto inesperado, bárbaro, incontenible, que me revolvía los entresijos. Entonces, supe cómo quise a mamá. No sabía que la quería tanto. No sabía que la quería de ese modo. Pobre de mí. Pobre mamá.

Escrito por:

Eduardo Escobar

Revista Soho (2016).

Comentarios

Publicar un comentario